理が分かれば、自分で調理できる

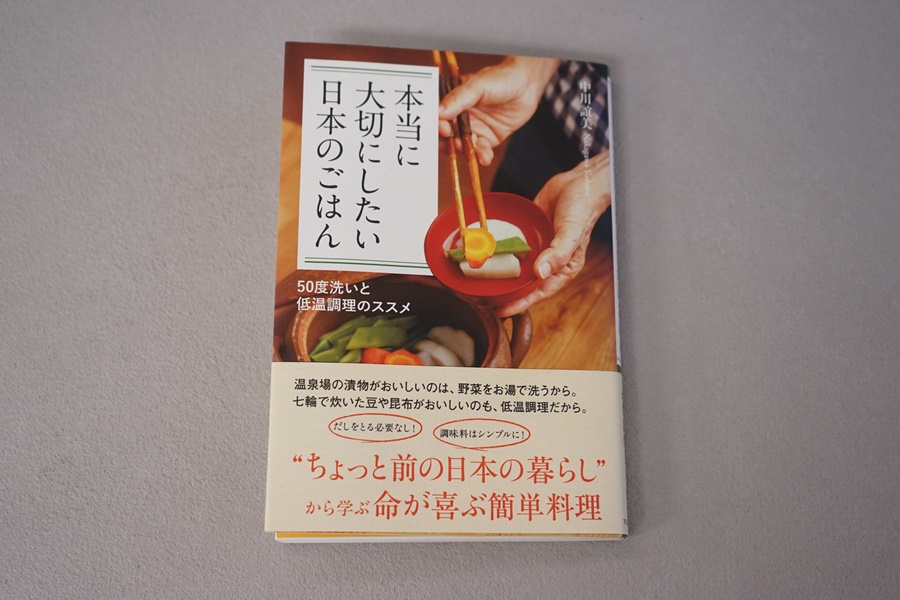

書店で目にとまったのが「本当に大切にしたい日本のごはん」のタイトルでした。 手にすると、食材を美味しくするのは、温度ということが書かれていて、 当社でもご紹介したはかせ鍋のことも記載されていました。 著者は、そのはかせ鍋を開発された小林寛先生の奥様のところに駆けつけます。 自分の足で求めて、自分の目で確かめる姿勢が伺えました。

「本当に大切にしたい日本のごはん」(中川誼美著 WAVE出版)

「本当に大切にしたい日本のごはん」(中川誼美著 WAVE出版)

巻頭に右の言葉がありました。「命が喜ぶとはどのようなことでしょうか。 その一番の基本は、命が望んでいる食べ物を自分でつくり、自分のためにいただくことです。」 自分でいただく前に、自分で作るとありました。 食べるだけではなく、作ることの価値、食の主体性にも共感いたしました。 実は、その主体性こそ、日本人が大切にしてきたものだと思いました。

情報が氾濫する時代には、このような本やネットの情報を鵜呑みにするのではなく、 あくまで、それは行動のきっかけにするものであり、本当の情報は自分の足で取りに行く。 著者は、はかせ鍋だけではなく、酵素のことを研究されていた平山政一先生にも直接お目にかかって、 50度で食材を洗う理論にたどりつきます。

また、大変印象的だったのは、素顔の魅力を語っていることでした。 行き過ぎた化粧にも警告をされていましたが、毎朝素顔を鏡で見て、自分の健康状態を知ること。 内側から綺麗になって、はじめて肌も美しくなる。 その内側とは、一つには臓器の腸であり、腸を綺麗に保つことをあげられていましたが、 日常生活の生き方、在り方そのものでもありました。

そして、具体的には、85度の低温で調理すること。 小林寛先生は、それを適温と表現されていましたが、100度に対しては低温とも言えるのでしょう。 それは、古くから伝わってきた日本の知恵でもあったと気づかせてくれます。 「お味噌汁は煮立てずに火を止めてから味噌を入れる」「豆はとろ火で煮る」「煮物はコトコトと七輪の弱火で煮る」

食材の中では、特に玄米を奨励されていました。 「もう一度、玄米中心の食文化に」と合わせて、玄米がこの時代に主流とならない理由が記載されていました。 「栄養だけでなく、見た目にも美しくなり、形や色などが食材の価値につながってもいきましたから、 本来の栄養素を失っても食材は外見にこだわっていきました。」 外見にこだわってきたと。

その時、食の見た目とは、意外と曲者のように思いました。 夕食などは、いつしか見た目を優先してしまうために、作るのが手間となってしまう。 本来、玄米を中心とした、いわゆる粗食で十分な栄養がとれるのなら、食事作りは もっと手軽なもの。一汁一菜で良いという思想ともつながります。 大切なのは、地味であっても、自分の手で作ることでしょう。

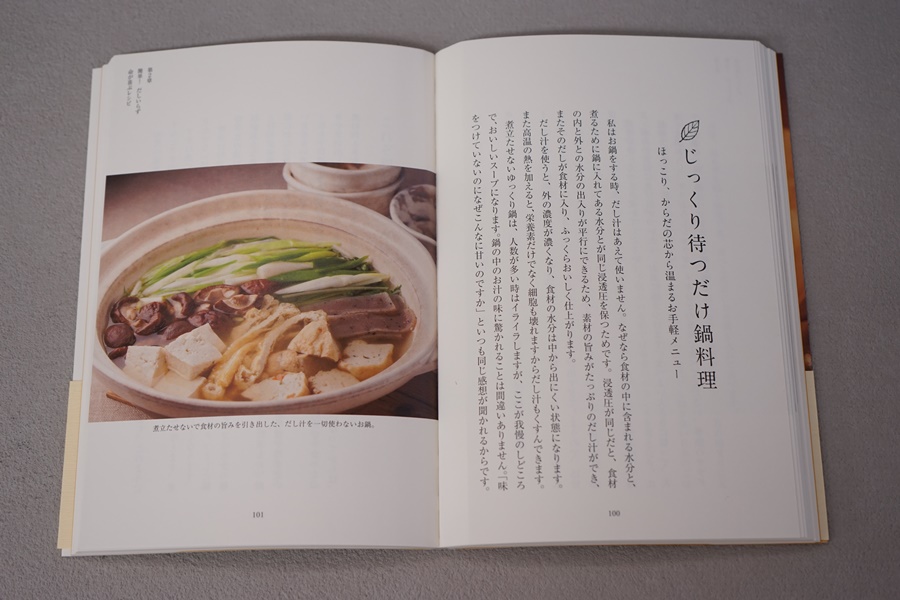

「煮立たせないで食材の旨みを引き出した、だし汁を一切使わないお鍋。」

「煮立たせないで食材の旨みを引き出した、だし汁を一切使わないお鍋。」

50度洗いして、低温調理すれば、食材から旨みが出てくるので、出汁をとる必要はないと語ります。 食材を投入して、水だけで煮る鍋料理を推奨されていました。 このように調理の理が分かれば、調理とはシンプルで簡単なもの。 それがいつしか、装飾で覆われてしまい、難しいものとなってしまった。 今一度、その理を解して、料理を自分の手に取り戻して参りたいです。