おすし作りを通じて、自分を取り戻す

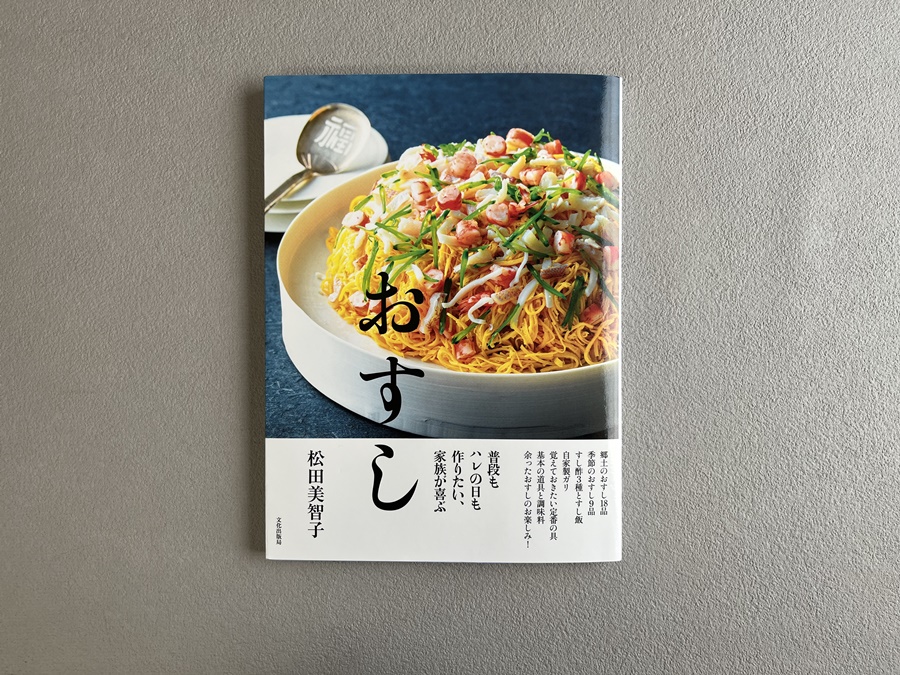

料理研究家の松田美智子さんの自在道具を販売させて頂いています。 以前当店スタッフが展示会でご挨拶させて頂いたこともあり、 今回、松田さんからご自身の最新刊「普段もハレの日も作りたい、家族が喜ぶ おすし」(文化出版局)を頂きました。 三ケ月ほど前にも、こちらの本を制作されていることと 「本と共にきちんとしたお道具をより多くの方にお伝えしたい」とのお手紙を頂きました。 改めて道具を販売するものとして襟を正しました。

「普段もハレの日も作りたい、家族が喜ぶ おすし」(文化出版局)

「普段もハレの日も作りたい、家族が喜ぶ おすし」(文化出版局)

「きちんとした道具」とは何であるのか。その前に「きちんと料理する」ことが求められているのだと思います。 その延長線上に、道具もあるのでしょう。 そこで、「きちんと料理する」対極にあるのが、もしかしたら、この本のあとがきにありました 「簡単」「スピード」「手抜き」の類なのかもしれません。 この時代、これらがあまりにも強調され過ぎて、これらが伴わないとビジネスが成立しない悪循環に入っている様相です。

私も、道具を販売するものとして、家電製品など、スイッチ一つで簡単に調理ができるものを目にしてきました。 それに対しては、個人的に違和感を感じてしまうのです。 そもそも、お料理とは、松田さんも著書で語っているように、科学であり、それは思考することでもあります。 ところが、料理する当人が何も考えることなく、機械がすべてやってくれる。 「簡単」「スピード」「手抜き」の極みであるのですが、大切な何かが欠落しているのです。

その大切な何かが、この本に掲載された「おすし」の写真を通じて浮かび上がって参ります。 自分が小さいころに、母親や祖母たちが作ってくれた料理と重なるのです。 松田さんも、この本の冒頭で「『今晩はちらしずしにしましょう』の母の声がうれしかったのを思い出します。」 ほんの少し前によく見かけた、家庭の光景でもありました。 そして、あの美味しさは何であったのか。そんな代表のひとつが、日本人であれば、「おすし」ではないでしょうか。

ところが、この時代、「おすし」は身近なものであるものの「おすし」というものが、あまりにも制約されてしまっていないか。 狭い限定された世界の中に閉じ込められていないか。 その時、この本を通じて、「おすし」の豊かさが立ち現れて、その視界が開けてくるのです。 メニューは家庭により地域により、実に多彩である。 それは、主にハレの日のお祝いに使われてきたので、色どりも豊かです。 そこには、お祝いする作り手の想いが濃厚に込められていました。

そして、「おすし」とは、難しいものではなく、そのコツさえ掴めば簡単である。 それは、外で食べるというよりも、家庭で手軽につくって味わうもの。 しかも、それは代々受け継がれてきた日本の食文化を象徴するメニューでもある。 日本人であれば、自分らしさのベースがあります。 基本的に、すし飯とは、ご飯を炊いて、それを飯台に開けて、すし酢と絡ませるだけ。 それは先人たちの叡智により、誰もが手軽に作れるようになっていた。

その時に、「おすし」を引き立ててくれるのが、さわらの飯台である道具です。 やはり、今回の本にも、巻末には道具の紹介がございました。 当店でも扱う山一さんのタガのない飯台、 松田さんの自在道具の一つである楕円の飯台。 これが適度に水分を吸ってくれるから、仕上がりがよくなるばかりか、それをそのまま食卓に出しても調和する。 おひつもそうですが、木製品とごはんとの相性は良い。木の文化の中で、日本の食文化が育ってきたことも分かります。

「おすし」を見直すとは、すなわち木製品を見直すことでもあると思いました。 そこから、木製品のお手入れに相応しい棕櫚のタワシを見直すこともできます。 そして、お手入れに気を付ければ、木製品を長く快適に使うことができる。 しかし、木製品はお手入れが大変だからという理由で避けられる。 本来の美味しさが本質であるのに、いつしか「簡単」の方が本質とされてしまう。 だから、本当の美味しさが分かりにくい時代となっているのでしょう。

かたや、きちんと作ることができて、きちんとお手入れができれば、「無駄な手間を省いて時間を短縮するおすしの調理法」ともなります。 そのために、まずは、この本を手掛かりに作ってみること。そして、しばらく試行錯誤を続けていく。 その結果、お料理生活は必然と豊かになり、体にも良い健康的なものとなる。 また、日本の文化を継承することで、そこには自分らしさのアイデンティティが潜みます。 それは、自信および生きがいにつながります。

改めて、この本に掲載された「おすし」の写真を眺めていると、百人百様、十人十色という言葉を思い出します。 「おすし」だけではなく、人間も然り。あなたはあなたのままでいい。 その自分、自分の持ち味を失っているのが、この時代。 それは、自分の手がない「手抜き」の結果とも言えるでしょうか。 かたや、手間暇をかける、時にぐっと耐える。その向こうに美味しさが待っている。 「おすし」は、この本は、大切な何かを気づかせてくれます。

山一さんで作る楕円の飯台とひのきの長しゃもじ

山一さんで作る楕円の飯台とひのきの長しゃもじ