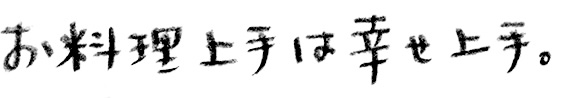

Life is like a journey to find out who I am while asking myself how I should live my life. This is a travel diary for tomorrow, in which I carefully woven words that came down to me while selling cooking tools, in my interactions with the local community, and in my home life.

財政自立の確保

商業とは何か。それは、他に寄りかからず自分の力で生きていくこと。独立自営の要素が色濃く投影されている言葉だと思います。

コロナ禍により商業が厳しい状況におかれると、行政などが支援をしてくれます。

しかし、それに甘んじてはなりません。本来は、行政を支える側にあるのが商業の立ち位置です。

補助金を頂くことは、結果に対する責任がなくなる傾向があり、商人の独立心が削がれてしまう。

本来はリスクをとって投資する。結果を出すことが前提です。その重い責任が、独立心と結ばれています。

ちょうど、日本学術会議の独立化が議論されていますが、独立とはまず財政自立を確保する必要があります。

国からお金を頂く前提では、国からの独立は語れません。

私学助成も然りで、私学が建学理念を守るためには、財政自立を確保している必要があります。

独立するためには、自分でお金を握っていることが求められます。そのために、福沢諭吉は、簿記を海外から輸入しました。

わが郷里出身の中村道太は、福沢とともに、この簿記を広める働きをしていました。

先人たちは、商業の本質をつかんでいました。

2023年12月23日

Ensuring financial independence

What is commerce? I think it is a word that strongly reflects the elements of being independent and self-employed, living on your own without depending on others.

When businesses find themselves in difficult situations due to the coronavirus pandemic, the government and other organizations provide support.

But don't be complacent. Originally, the position of commerce is to support government.

Receiving subsidies tends to remove responsibility for results and diminishes merchants' sense of independence.

Basically, you should take risks and invest. The premise is to produce results. This heavy responsibility is coupled with a sense of independence.

There is just talk about making the Science Council of Japan independent, but independence first requires ensuring financial independence.

We cannot talk about independence from the country on the premise of receiving money from the country.

The same goes for private school grants; in order for private schools to uphold their founding principles, they must ensure financial independence.

To be independent, you need to be able to manage your own money. For this purpose, Yukichi Fukuzawa imported bookkeeping from overseas.

Michita Nakamura, a native of my hometown, worked with Fukuzawa to popularize bookkeeping.

Our predecessors grasped the essence of commerce.

アンクルトムの小屋の本

アニメ「窓際のとっとちゃん」を夫婦で鑑賞して参りました。

とっとちゃんのクラスメイトで足が不自由であったやすあきちゃんが登場します。

そのやすあきちゃんが、とっとちゃんに貸した本が「アンクルトムの小屋」でした。

その本を通じて、バイオリニストのとっとちゃんのお父さんは、自由は誰にも奪われるものではないと悟り、

戦時下で軍歌演奏を断る決断をします。

この本は、南北戦争をひき起こして、奴隷解放宣言をもたらしたと言われます。

大学時代に読んで、嗚咽むせび泣くほど心打たれました。

この本に登場するエバンジェリンという女の子とやすあきちゃんが重なるのですが、

夭折するやすあきちゃんは、このエバンジェリンの生き様から激励をもらったように思いました。

そして、私たち夫婦の結婚式では、この本を参列者に贈呈させて頂きました。

そこに、「心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。」この言葉を入れてもらいました。

この年になって、この言葉の意味を噛みしめることができるようになりました。

また、この原点に返るように天からのメッセージのように響いて参ります。

2023年12月11日

uncle tom's cabin book

My wife and I went to watch the anime ``Totto-chan at the Window.'' Yasuaki-chan, Totto-chan's classmate who has lame legs, appears. The book that Yasuaki-chan lent to her girlfriend Totto-chan was ``Uncle Tom's Cabin.'' Through the book, Totchan's father, a violinist, realizes that no one can take away his freedom and decides to refuse to perform military songs during wartime. This book is said to have sparked the Civil War and led to the Emancipation Proclamation. I read it when I was in university and it moved me to tears. Just as Yasuaki-chan and the girl named Evangeline who appear in this book overlap,I felt that Yasuaki, who died young, received encouragement from Evangeline's way of life. My wife and I presented this book to everyone in attendance at our wedding. The book included the words from Matthew's Gospel, ``Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.'' This year, I have come to understand the meaning of this word. Also, it will resonate like a message from heaven to return to this origin.

明生フェスタでの歌声

点字図書館「明生会館」の明生フェスタに参加して参りました。

会場入口の舞台で、ギターを片手に歌っている女性がいて、その歌とお話に聞き入ってしまいました。

高校一年生の時に、網膜色素変性症と診断されて、短大卒業後に念願の保育士となりますが、3年で退職。

進行性の難病のため、現在ではほとんど見ることができないのだと。そして、田原市在住と伺い、

田原市で現在保育士をしている私の娘と重なりました。そして、親御さんのことを思いました。

そんな彼女が田原の魅力を作詞作曲した

「いいじゃん田原」を披露。

最後のフレーズは「田原の一番いい所、田原の人はみんな暖かいでのん」

もう一つ、ご自分で作詞した「ありがとう」。

そのタイトルを紹介時に聞いた時点で、涙があふれてしまいました。

母親としてのご自身の率直な想いを歌詞にしていました。

「私ががんばろうと思うのは子どもたちにかっこいいお母さんだと思ってほしいから」

その時も、彼女の背後でご主人と二人のお子さんはじめご家族が支えていました。

こんな歌が生まれる街だからこそ、田原は暖かいと思いました。2023年12月11日

Singing voice at Meisei Festa I participated in the Meisei Festa of the Braille Library ``Meisei Kaikan''.

There was a woman singing on the stage at the entrance of the venue with her guitar in hand, and I was captivated by her singing and story.

When she was in her first year of high school, she was diagnosed with retinitis pigmentosa, and after graduating from junior college, she pursued her dream of becoming a childcare worker, but quit after three years.

Due to the progressive and incurable disease, it is almost impossible to see these days. Then, I heard that she lived in Tahara City,

She coincided with my daughter, who is currently working as a nursery teacher in Tahara City. And I thought about her parents.

She wrote the lyrics and composed the charm of her Tahara.

She performed "Iijan Tahara".

The last phrase is ``The best thing about Tahara is that everyone in Tahara is so warm.''

She also performed another song that she wrote the lyrics for, and the title was

"thank you"

When I heard the title during the introduction, I burst into tears.

The lyrics express her honest thoughts as a mother.

"The reason I'm going to do my best is because I want my children to think of me as a cool mom."

At that time, her family, including her husband and two children, supported her.

I thought Tahara was warm because it is a city where songs like this are born.

塾歌からの激励

大学時代に敬愛する高齢の牧師から、福澤諭吉が戦火の中でも講義を続けた話を伺いました。

その講義に使われていたのが、ウェーランドの経済書( The elements of political economy)でした。

なお、ウェーランドは牧師でもあり、修身論( The elements of Moral Science)も著していて当時義塾でも使われていました。

それを翻訳したのが、わが故郷の藩士であった阿部泰蔵であったことを最近知ります。

慶應義塾では、毎年5月15日をウェーランド経済書講述記念日としていますが、それは慶應義塾塾歌にも表れています。

歌詞にある「旗を樹(た)てる」とは、戦火の中でも学問の命脈を絶やさないこと。

困難があっても、自由のための気概を持ち続けることと解せます。

この塾歌を作曲したのが信時潔さんでしたが、私の子供たちがお世話になった豊橋市立二川中学校の校歌も作曲されていました。

この年になって、さまざまなつながりを通じて塾歌が思い出されて激励を頂いています。

「樹てんかな、この旗を。強く雄々しく樹てんかな。あゝわが義塾・・・」あゝの響きに、先人たちの生き様が浮かび上がります。

2023年11月30日

Encouragement from school songs I heard from an elderly pastor whom I admired during my university days that Yukichi Fukuzawa continued to lecture even during the war. The book used in the lecture was Weyland's book on economics (The Elements of Political Economy). Furthermore, Weyland was also a pastor and wrote The Elements of Moral Science, which was also used at Keio University at the time. I recently learned that the person who translated it was Taizo Abe, a samurai from my hometown. At Keio University, May 15th of each year is celebrated as the anniversary of Weyland's Lecture on Economics, and this is reflected in the Keio School Song. ``Standing the flag'' in the lyrics means keeping the lifeline of learning alive even in the midst of war. It can be understood as maintaining the spirit for freedom even when faced with difficulties. Kiyoshi Nobutoki composed this school song, and he also composed the school song for Toyohashi City Futagawa Junior High School, which my children attended. This year, I have been reminded of the cram school songs through various connections, and I am receiving encouragement from them. ``Let's stand this flag. Let's stand it strong and bravely. Ah, my Gijuku...'' The way our predecessors lived comes to mind in the sound of ah.

竹島にそよぐ千の風

蒲郡の竹島園地公園に行ってきました。空にはトビが鳴きながら何羽もくるくると舞っていました。 陸から竹島への橋下には、多くの水鳥が静かに佇んでいます。風がとても心地よく、鳥たちも風を楽しんでいるようでした。 そんな公園内に、海辺の文学記念館があります。そこは常陸館という旅館でした。 すでに建物は変わってしまいましたが、和室から見える景色は当時と同じだったと思います。 そこに、来館者ノートが置かれていて、さまざまなコメントが綴られていました。 恋を患っている若者の文章に出会い、率直な胸の内を文章にすることが文学かなと思いました。 私もその文章に刺激されて、当座の心境を即興で綴ってみました。 その時、眼前に広がる海が、自分の思いをじっと聞いてくれているように感じました。すると、自分の思いが言葉となって生まれてくるようでした。 それでも、海は何も答えません。だからこそ、前を向いて生きていくことを自分で悟れるようでした。 帰りの車で「千の風になって」が流れてきて、思わず涙が溢れました。目には見えないけれど、私は一人ではなく見守られているのだと。2023年11月11日A thousand winds blowing over Takeshima I went to Takeshima Amusement Park in Gamagori. In the sky, many black kites were flying round and round while chirping. Many water birds were migrating quietly under the bridge that connects the land to Takeshima. The wind was very pleasant and the birds seemed to be enjoying it too. Among them is the Seaside Literary Museum. It used to be an inn called Hitachikan. The building has already changed, but I think the view from the Japanese-style room there is the same as it was back then. A visitor's notebook was placed there, with various comments written down. When I came across a piece of writing by a young man struggling with love, I realized that literature is about expressing one's honest feelings. I was also inspired by that sentence and tried to write down my immediate feelings. Then, I felt as if the ocean in front of me was silently listening to my thoughts. Then, my thoughts began to express themselves in words. Still, the sea doesn't answer. That's why I felt like I was able to realize that I had to look forward and live my life. In the car on the way home, I heard "A Thousand Winds" and burst into tears. I can't see it, but I'm not alone and I'm being watched over.

二村真一君と白百合

小中学生時代の同級生であり、街づくりの盟友であった二村真一君が逝去されました。 こちらのYouTubeで ありし日の彼を偲ぶことができます。彼の未来像は「受け継いだ資産を生かす次代の街」 特に、駅前立地のような公共性の高いところでは、みんなで取り組む公共心が問われます。 その点で彼は率先して市議会議員に立ち、しかも、がんを患いながらも最後まで議場に立とうとしていました。 二村夫妻は玉川学園の卒業生。その創立者の小原国芳さんの教えに生きていた。 「人生の最も苦しい、いやな辛い損な場面を真っ先に微笑みを以って担当せよ。」 同じく学園の卒業生である薬師丸ひろ子さんが、NHK朝のドラマ「エール」で豊橋空襲の焼け野原で「うるわしの白百合」を歌いました。 今年の4月に3回目の彼の選挙があったのですが、立会演説会があった白山会館は、豊橋空襲の爆心地。 先人たちは、どん底から希望を胸に生きてきた。同じく病身の彼も、あくまで次代を見据えて踏ん張っていた。 そして、葬儀では彼の長女が語っていました。「まわりの方とのご縁は宝物」 そこに、一輪のうるわしの白百合を見るようでした。2023年11月4日Shinichi Futamura and White Lily Shinichi Futamura, who was my classmate in elementary and junior high school and an ally in town-building activities, has passed away. on YouTube here You can remember him from days gone by. His vision for the future is ``a next-generation town that makes use of inherited assets.'' Particularly in highly public places such as locations in front of train stations, the public spirit of everyone working together is tested. In this respect, he took the initiative to become a member of the city council, and even though he was suffering from cancer, he continued to stand on the council until the end. Mr. and Mrs. Futamura are graduates of Tamagawa Gakuen. They lived by the teachings of its founder, Kuniyoshi Ohara. “Be the first to handle the most painful and unpleasant situations in your life with a smile on your face.” Another graduate of the school, Hiroko Yakushimaru, sang ``Uruwashi no Shirayuri'' on the NHK morning drama ``Ale'' in the burnt out fields of Toyohashi during the air raid. His third election was held in April of this year, and the Hakusan Kaikan where his speech was held was the epicenter of the Toyohashi air raid. Our ancestors lived their lives with hope in their hearts even from the depths. Even though he was also sick, he held on with his eyes on the next generation. His eldest daughter spoke at the funeral. “The relationships we have with the people around us are a treasure.” It was like seeing a single bright white lily there.

女優・谷よしの

東日新聞の1面コラムで、女優の谷よしのさんが紹介されていました。 映画「男はつらいよ」全48作でほぼ全作に出演。 ただ、セリフが少ない小さな役ばかりだったと。 山田洋次監督は「谷さんという人は、ごく普通の人を演じることができる。 まるで風景のように歩いたり佇んだり出来る人・・・脇役のお手本のような女優です。」 このような存在がいてこそ、主演の寅さんの輝きが増す。 あるいは、その脇役と主演との関係性の豊かさに輝きが生まれるのかもしれません。 それは、映画だけではなく、実人生にも通じます。輝いている人の周りには、必ずそれを支える人たちがいる。 しかし、そのような存在は、空気のように溶け込んでいるので、見えにくい。 私たちもどれほど多くの人のお世話になって今日があることかと想像できます。 そこに気づいてこそ、真実なものが見えてくる。 そのお世話になった人は、今日を生きる人だけではなく、亡くなった人たちも数多いでしょう。 会社経営でも、そんな脇役の皆さんの存在に気づいて感謝して参りたいです。 そして、会社の成果とは、その感謝に比例するかもしれません。2023年10月24日Actress Yoshino Tani Actress Yoshino Tani was introduced in the front page column of the Tonichi Shimbun. She appeared in almost all of the 48 ``Otoko wa Tsurai yo'' movies. However, she only played small roles with few lines. Director Yoji Yamada said, ``Tani-san is able to play the role of a very ordinary person. She is a person who can walk and stand as if she were a landscape... She is a model actress for supporting roles.'' The brilliance of Tora-san, the lead actor, increases as he stays in the movie. Or perhaps the brilliance comes from the richness of the relationship between the supporting characters and the lead role. This applies not only to movies but also to real life. People who shine are always surrounded by people who support them. However, such beings are difficult to see because they blend in like air. You can imagine how many people have helped us get to where we are today. Only when you realize this can you see the truth. The people who have been indebted to us are not only those living today, but also many who have passed away. Even in the management of a company, I would like to recognize and appreciate the existence of such supporting players. And the company's results may be proportional to that appreciation.

酒井忠次の最後

NHK大河ドラマ「どうする家康」第39話「太閤、くたばる」で、家臣であった隠居の身の酒井忠次が、家康にお願いをします。 「天下をおとりなされ。」 忠次は、家康を抱き寄せて、これまでの家康の苦労をねぎらう。 「殿があまたの困難を辛抱強くこらえたから、我ら徳川は生き延びられたのです。」 そして、「えびすくい」を踊り出す。 この踊りは、忠次が本家本元で、長篠の合戦時に陣中大笑いして恐怖を忘れて勝利に導いたものと言われる。 緊迫した時こそ笑いを忘れない。三河武士たちの結束ぶりが伺える踊りです。 そして、家康にお願いした後で、最後を迎える忠次が描かれていました。 ある雪の日に、殿から出陣の命が下ったとのことで、外に出て身支度をする。「参らねば。」 妻はそれを止めずに「お手伝いいたしましょう。」そこで、息絶えて崩れると妻は頭を垂れる。 「ご苦労様でございました。」そんな家臣たちを抱える家康を太閤も羨ましく思っていた。 その忠次は、わが故郷の吉田城の城主でした。 家康に激励を送る生き様に、わが故郷がエールの街と呼ばれる源流を見たようでした。2023年10月16日The end of Tadatsugu Sakai In the 39th episode of the NHK Taiga Drama ``Dousuru Ieyasu'', ``Taiko, Kutabaru'', Tadatsugu Sakai, a retired vassal, makes a request to Ieyasu. “The whole world is taken over.” Tadatsugu hugs Ieyasu close and congratulates him for all the hardships Ieyasu has endured. ``Because you patiently withstood all the hardships, we, the Tokugawa, were able to survive.'' Then, they start dancing "Ebisukui". This dance was originated by Tadatsugu, and it is said that before the Battle of Nagashino, everyone in the camp laughed out loud and forgot their fears, leading to victory. This dance shows the unity of the Mikawa samurai. Don't forget to laugh during tense times. The scene depicts Tadatsugu reaching his end after advising Ieyasu. One snowy day, his lord orders him to go to war, so he goes outside and gets ready. "I have to go." Without stopping, his wife says, ``Let me help you.'' At that, he takes his last breath and collapses, and his wife bows her head. ``Thank you for your hard work.'' Taiko was also envious of Ieyasu, who had such vassals. Tadatsugu was the lord of Yoshida Castle, my hometown. I felt like I saw the origin of my hometown being called the City of Ale in the way he lived his life giving encouragement to Ieyasu.

アミタヴ・ゴーシュ氏の歴史観

今年の夏の暑さは、尋常ではありませんでした。それは天からの呼び声かもしれません。 8月27日の読売新聞あすへの考で米国在住のインド人作家・アミタヴ・ゴーシュ氏が紹介されていました。 資源の大量消費に至る気候変動等の起源は大航海時代に遡ると。 1621年にオランダ政府代行機関の東インド会社が香辛料を求めて現インドネシア領東端のバンダ列島に武力介入して収奪。 その後も、アフリカと南北アメリカで複数の文明を消滅させる。 そして、英国のアヘン戦争。欧米人は、自然を人間から切り離して、わがもののように支配して正当化してきたのだと。 かたや、人間を自然の一部と捉えたマハトマ・ガンジーは非暴力で抵抗。 「私は人間だけではなく、全ての生命と一体になりたい。地上を這う存在とも一体となりたい。 私たちが同一神の子孫であるのなら、全ての生命は、それがどんな形態であろうとも、本質的には一つなのです。」 宮崎駿監督それに連なる宮沢賢治の作品を思い出しました。 われら先人たちは、自然の中に身を置いて、それを畏敬して災害をも受容しつつ、森羅万象の声を聞こうとしていました。2023年10月9日Amitav Ghosh's historical perspective The heat this summer was unusual. It could be a call from heaven. Amitav Ghosh, an Indian writer living in the United States, was introduced in the August 27th edition of Yomiuri Shimbun's Thoughts for Tomorrow. The origins of climate change, which leads to mass consumption of resources, can be traced back to the Age of Discovery. In 1621, the East India Company, an agency of the Dutch government, intervened by force in the Banda Islands on the eastern edge of present-day Indonesian territory in search of spices. After that, multiple civilizations were wiped out in Africa and North and South America. and Britain's Opium War. Westerners have justified separating nature from humans and controlling it as if it were their own. On the other hand, Mahatma Gandhi, who viewed humans as part of nature, resisted nonviolently. ``I want to be one with not only humans, but all living things. I want to be one with the creatures that crawl on the earth.If we are descendants of the same God, then all life, no matter what form it takes, , is essentially one.'' It reminded me of Hayao Miyazaki's work and the related work of Kenji Miyazawa. Our ancestors placed themselves in nature, respected it, accepted disasters, and tried to listen to the voice of the universe.

VIVANTと吉田松陰

TBSドラマ「VIVANT」を視聴しました。番組のエンドロールで豊橋市の千切りのマークが流れていたのですが、 国道の通行規制や数千人規模のエキストラといった難易度の高いロケを実現していました。 このドラマの監督であり脚本を書いた福澤克雄さんは、豊橋ふるさと大使でもありました。 ですから、このドラマを後支えしていたのは、わが故郷らしい。それが、あまり知られていないのも、さらにわが故郷らしい。 そして、この時代の愛国心が問われていたように感じました。日本を愛するとは。 主人公は、日本刀の鋼材であるヤスキハガネの産地である島根県安来市の出身。 あの戦争以来かもしれませんが、国家のために命を懸けることを呼び覚ましてくれたようでした。 武士の心とは、これいかに。さらに、日本のあり方とは。 宗教戦争のように自身の正義を主張することではなく、多様性を尊重して相手を受け入れること。 今一度、私たちの先人たちが、いかに生きたかを知る必要があります。 黒船に乗り込もうとした若き吉田松陰とVIVANTが重なりました。かくすれば、かくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂。2023年9月26日VIVANT and Shoin Yoshida I watched the TBS drama "VIVANT". Toyohashi City's CHIGIRI logo was played during the end credits of the program, and the location was extremely difficult, with traffic restrictions on national highways and thousands of extras. Katsuo Fukuzawa, who directed and wrote the script for this drama, was also a Toyohashi hometown ambassador. Therefore, it seems that my hometown was the one that supported this drama. The fact that it is not well known is even more typical of my hometown. And I felt like the patriotism of this era was being questioned. What does it mean to love Japan? The main character is from Yasugi City, Shimane Prefecture, where Yasuki Hagane, the steel used for Japanese swords, is produced. It may have been the first time since that war, but it seemed to remind me to risk my life for the nation. What is the heart of a samurai? Furthermore, what is the state of Japan? It is not about insisting on one's own justice as in religious wars, but about respecting diversity and accepting others. Once again, we need to know how our ancestors lived. VIVANT overlapped with young Shoin Yoshida who was about to board the black ship. The Yamato spirit knows that if it does so, it will turn out badly, but it has no choice but to do so.

陸の王者とは何者か

慶應義塾高校が甲子園優勝を果たしました。応援歌の「若き血」が何度も甲子園で鳴り響いていました。 最後のフレーズに「陸の王者」とあります。果たして、陸の王者とは何者か。 数年前にTBSドラマで「陸王」がありました。 陸上の花形競技であるマラソンで優勝する人だけではなく、シューズを作る人を含めた応援者たちを描いていました。 今回の主将の試合後のコメントで 「本当に自分たちが持っている実力プラスアルファの力をこの大きな応援が与えてくれた。 自分たちの力だけじゃなくて、応援してくださった全ての人のおかげで優勝だと思っています。」 王者とはこの応援の力を知っている。福沢諭吉流に言えば、独立自尊であるけど、社中協力して事をなす。 NHKドラマ「エール」で主人公は、妻をはじめ多くの人に支えられて応援歌を書き上げてきた。 その終着点にあったのが「栄光は君に輝く」 コロナ禍の中止および無観客を経て、応援することの価値は高まり、今回の優勝を通じて結実したかのようでした。 そして、若き血は、ブーメランのように歌っている人にエールが帰ってきます。 王者とは、応援者でもありました。2023年8月24日Who is the king of land? Keio Gijuku High School won the Koshien Championship. The cheering song ``Young Blood'' was rang out many times at Koshien. The last phrase says "King of the land." What exactly is the king of land? A few years ago, there was a TBS drama called "Rikuo." It depicts not only the winners of the marathon, the star event in track and field, but also the supporters, including the people who make the shoes. The captain commented after the game, ``This huge support really gave us the strength that we have, plus the extra power that we have. It's not just our own strength, it's all the people who cheered us on. I think that's why we won the championship.'' Champions know the power of this kind of support. In Yukichi Fukuzawa's style, he is independent and self-respectful, but he cooperates within the company to get things done. The main character of the NHK drama ``Ale'' has written a cheering song with the support of many people, including his wife. The culmination of that was ``Glory Shines on You.'' After the cancellation and no spectators due to the coronavirus pandemic, the value of cheering has increased, and it seemed as if it had come to fruition through this victory. And in ``Young Blood,'' cheers come back to the person singing like a boomerang. The champion was also the supporter.

背中のかまきり

台風一過の暑い日に上京して参りました。 深川の木場公園の木陰で弁当を食べていると、何やら背中に動くものが感じられます。 風が虫を運んだものと思い手を回します。しばらくすると、また動くが数回繰り返される。 とうとう立ち上がって、本格的に取り払おうとするものの、後ろを見ることができません。 当惑していた真っ只中に、ジョギングをしていた男性が足を止めます。大きな目をして近づてきてくれました。 「かまきりですよ。とりましょうか。」「お願いします。」私の背中から、かまきりを落としてくれて、「こいつですよ。」 走り去っていかれました。私の心は、ほのぼのと温かくなりました。 このように私には見えないことがあります。しかし、周りにいる方々が助けてくれる。 また、周りで困っている人がいます。今度は私が助け舟を出す。 その公園を後にしてから、取引先の社長宅を訪問しました。 商売の上でも、お互いにかまきりを取り合う関係だなと思いました。相手に助けてもらい、相手を助ける。 そして、助けたら、恩着せがましくなることなく、走り去った人のようになりたいものです。2023年8月18日praying mantis on the back I came to Tokyo on a hot day after a typhoon had passed. As I was eating my lunch in the shade of a tree at Kiba Park in Fukagawa, I felt something move on my back. I turn my hands, thinking that the wind has carried the insect. After a while, it starts moving again, but repeats several times. I finally stand up and try to get rid of it in earnest, but I can't look behind me. In the midst of my confusion, a jogger stops. He approached me with big eyes. ``It's a mantis. Shall I take it?'' ``Please.'' He dropped the mantis from my back. ``This is it.'' He ran off. My heart felt warm and warm. There are things I can't see like this. But the people around me will help me. Also, there are people around me who are having trouble. This time I will send a rescue boat. After leaving the park, I visited the home of the president of my business partner. Even in terms of business, I think we have a mutually beneficial relationship. Ask others to help you and help others. And if I help someone, I want to be like the person who ran away without being patronizing.

読者との共同作業

こちらの商人日記は不定期投稿ですが、15年以上続いています。 今日まで続くとは、それを読んで下さり、答えてくれる方の存在ゆえだと気づかされます。 当初は、しばしばし高校時代の同級生が「読んでいるよ。」と声を掛けてくれました。 商売も同じで、答えて買ってくれるお客さんの存在によって続いていきます。 その意味では、こちらの日記も読者との共同作業です。 今回、これまでで始めての記憶ですが、以前の投稿より1か月以上経過しての投稿となりました。 少しお休みを頂いたからこそ「商人日記を楽しみにしています。」との声が、この日記を支えているのだと気づかされました。 関係者の皆さんに感謝申し上げます。 それは、ほんの小さな一言かもしれません。そんな一言には、大きな力があるのだと思います。 私も個人的に大きなことはできませんが、一言だけでも、率直に思ったことを相手に伝えるように努めています。 そんな積み重ねが、この社会では大切なのだと信じて参りたいです。この日記のご感想など引き続きお寄せ下さい。 きっとそれを力にして、もっとよい文章が生まれてくる予感です。2023年8月8日Collaborate with readers This merchant diary is posted irregularly, but it has been going on for over 15 years. It makes me realize that the reason it continues to this day is because there are people who read it and answer it. At first, my high school classmates would often say to me, ``I'm reading it.'' Business is the same, it continues because of the presence of customers who respond and buy. In that sense, this diary is also a collaboration with the readers. This is the first time I've ever posted this, and it's been over a month since my last post. I realized that it is precisely because I took a short break that the voices of people saying, ``I am looking forward to the Merchant Diary'' are what support this diary. I would like to thank everyone involved. It may be just a small word. I believe there is great power in such words. Personally, I can't do much, but I try to honestly convey my thoughts to others, even if it's just a few words. I would like to believe that such accumulation is important in this society. Please continue to send us your thoughts on this diary. I have a feeling that this will help me create even better writing.

江崎玲於奈氏と天職

ノーベル賞受賞者を囲むフォーラムで江崎玲於奈さんが中高生に語っていました。 「わが人生、何をなすべきか。私はどんなタレントを持ち、何を得意とするか。何が自分の天職か。 何を自分の使命とするか。まずは、それを考えてほしい。」 五十路を越えた私にも、この言葉は響きます。それは、若い中高生への言葉だけではないのかもしれません。 かえって、中高生では、まだまだ自分のタレントを見極めるのは難しいでしょう。 これは生涯にわたるものであり、天職とはいつまでも天にあって、そこには至れないもの。 常に求め続けるもの。その意味では、求めるだけで人生は終わってしまうかもしれません。 また、自分だけを考えるのではなく、周囲の人たちのことも考える必要が出てきます。 そんなことに気づけるのも年の功かもしれません。加えて、思いもよらない事態が人生には生じてくるものです。 江崎さんのような功績のあった方とは違ったあり方があるのでしょう。個人的には、名もなき人のあり方に魅かれます。 人生は何をするかよりも、生じる事態を微笑んで受け止めることに価値があるように思います。2023年6月30日Reona Ezaki and calling Reona Ezaki was speaking to junior high and high school students at a forum for Nobel Prize winners. "What should I do with my life? What talents do I have and what am I good at? What is my calling? What should I make my mission? First, I want you to think about that." Although I am over 50 years old, these words still resonate with me. These words may not be just for young middle and high school students. On the contrary, it may still be difficult for junior high and high school students to identify their own talent. This is something that lasts a lifetime, and a vocation is something that will always be in heaven and that you will never reach there. Something that I always seek. In that sense, your life may end just by asking for it. You will also need to think not only about yourself, but also about the people around you. It may be a matter of age to realize this. Additionally, unexpected situations often arise in life. There must be a different way of being than someone with achievements like Mr. Ezaki. Personally, I am fascinated by the way anonymous people act. In life, I think it's more valuable to accept the situations that arise with a smile than what you do.

ふるさとは天国なり

牧師であった義父が逝去いたしました。晩年は函館国際ホテルで結婚式の司式をすることがご自分の務めでした。 ところが、先月体調を崩しても、今月のご自分の務めを果たそうとされていました。 幸いに、代わりの方がみつかり、無事に式を挙げることができました。 その後、体調が急変したため、すぐに家内と函館に飛びましたが、すでに死を覚悟しておられました。 ご自分の葬儀のテーマは「ふるさと」、そんな状況の中でも、ご自分の最後を淡々と準備されていました。 義父を見舞った夜に、家内と散歩に出ると、行きついたところは、土方歳三最期の地でした。 「鉾(ほこ)とりて月見るごとにおもふ哉(かな)あすは屍(かばね)の上に照(てる)かと」 その後、義父は「苦しいので、もうこのあたりで」 私の子供たちも駆けつけて「孫たちは宝だ。天国で祈っている。」しばらくして息を引き取りました。 その葬儀では「ふるさと」をみなで歌いました。われらのふるさとは天国なり。 たとえ自分の立場が危うくなっても、自分の果たすべき分をわきまえて忠実に事をなす。義父の名前は忠彦でした。2023年6月20日Hometown is heaven My father-in-law, who was a pastor, passed away. In his later years, his duty was to officiate weddings at the Hakodate Kokusai Hotel. However, even though he fell ill last month, he continued to fulfill his duties this month. Fortunately, a replacement was found and the ceremony was held safely. After that, his condition suddenly deteriorated, so I immediately flew to Hakodate with my wife, but he was already prepared for death. The theme of his funeral was ``hometown,'' and even under such circumstances, he calmly prepared for his final moments. The night I visited my father-in-law, I went for a walk with my wife and ended up at the place where Toshizo Hijikata died. ``Every time I pick up a halberd and look at the moon, I wonder if tomorrow the sun will shine on a corpse.'' After that, my father-in-law said, ``It's painful, so I want to end it here.'' Children also rush in. ``My grandchildren are a treasure. I am praying for them in heaven.'' After a while, he took his last breath. At the funeral, we all sang ``Furusato.'' Our hometown is heaven. Even if your own position is in jeopardy, be aware of your duty and do it faithfully. My father-in-law's name was Tadahiko,faithfully man.

地方自治と自主外交

読売新聞で猪木武徳さんが地方自治と外交のつながりを語っていました。 福沢諭吉の「地方分権は外国交際の調練」を引用して、 「自立的な外交の力をそなえるには、国民が地域という具体的な場所で地方自治の精神を自ら学ぶことが求められる」 昨日、商店街振興組合を解散して、新たな議論の場をつくることを仲間たちと決断した時で、この論稿に激励を頂きました。 まずは、足元の自分自身、すなわち地域社会が自立してこそ、はじめて国家の外交も自立的になれる。 そして、「地域に関わる事柄は、その地域を一番よく知る住民の意思と責任の下で行うという原則が尊重されなければならない。」 その覚悟を促しつつ「日本の地方自治が活力を得るには、『財政の自立性』が実効的でなければならない。 地方財政を誘導する中央の手綱を弱めるためにも、憲法における地方自治の本旨を改めて検討すべきであろう。」 そこには、国民が国家に依存するのではなく、国民が国家を支える旨がある。 福沢諭吉の「一身独立して一国独立す」地方の自営業者たちが自分の手で稼ぎ、地域に国家に貢献することが自主外交への道標です。2023年6月1日Local autonomy and independent diplomacy Takenori Inoki talked about the connection between local autonomy and diplomacy in the Yomiuri Shimbun. Quoting Yukichi Fukuzawa's ``Decentralization is the training of foreign relations,'' ``In order to acquire the power of independent diplomacy, the people must learn the spirit of local autonomy for themselves in the concrete places of their regions.'' Yesterday, I decided with my friends to dissolve the Shopping District Promotion Association and create a new forum for discussion, and I received encouragement from this paper. First of all, a nation's diplomacy can only become independent if its own self, that is, the local community, becomes independent. ``The principle that matters related to local areas are carried out under the will and responsibility of the residents who know the area best must be respected.'' While encouraging this determination, ``Japan's local autonomy must be revitalized.'' ``Fiscal independence'' must be effective. In order to weaken the central reins that guide local finances, we should reconsider the essence of local autonomy in the Constitution.'' It means that the people do not depend on the state, but that the people support the state. Yukichi Fukuzawa's ``Be independent and become an independent country.'' Local self-employed people earn money with their own hands and contribute to the region and the nation, which is a signpost to independent diplomacy.

パリの街とハラミちゃん

ピアニストのハラミちゃんがパリの街を訪れたNHKのドキュメンタリーを視聴しました。 ハラミちゃんが小学3年生の時に描いた絵は、「みんなが笑顔になれる街」 ピアノを弾いている女の子の周りでさまざまな人が笑顔で見守っている。 パリで出会った女性がお別れに「オ・シャンデリゼ」をハラミちゃんに歌います。 「街を歩く、心軽く、誰かに会えるこの道で、素敵なあなたに、声をかけて、こんにちは、私と行きましょう。」 ハラミちゃんの活動の原点は、この女性と同じく街で演奏するストリートピアノにあったそうです。 ストリートとは何か。それは、劇場とは違って、どんな人も受け入れて、ギャラを求めない。 そこには、パブリックとも表現される対等な関係性がある。 そして、本来の音楽の楽しみとは、お金や名声を越えたところにあるのかもしれません。 このストリートピアノを通じて、本来のハラミちゃんが覚醒したように思いました。 街とは、自分が自分になれる自由を与えてくれるところ。 それは、みんなが笑顔になれるところであり、「いつも何か素敵なことがあなたを待つよ」と歌いたくなりました。2023年4月29日The streets of Paris and Harami-chan I watched an NHK documentary about pianist Harami-chan visiting Paris. The picture Harami drew when she was in the third grade of elementary school is ``a town where everyone can smile.'' A girl is playing the piano, and various people are watching her with smiles on her face. A woman he met in Paris sings ``Au Chan d'Elysees'' to Harami-chan as a farewell. ``As I walk around town, on this easy-going road where I can meet others, I say hello to you, and let's go with me.'' Like this woman, Harami-chan's activities originate from performing in the city. It was a street piano. What is street? Unlike the theater, it accepts everyone and does not ask for money. There is an equal relationship that can also be expressed as public. And the true joy of music may lie beyond money and fame. Through this street piano, I felt that Harami-chan's true nature was awakened. A city is a place that gives you the freedom to be yourself. It made everyone smile and made me want to sing, "There's always something wonderful waiting for you."

商業者の一新こそ

豊橋商工会議所の神野会頭が新年度の方針で 「従来のまちづくりの発想は、商業で盛り上がることに主眼が置かれていた。 組織もそれに準じて作られた。これでは今の時代にあわない。新時代にあった組織に一新したい。」 豊橋駅前の商業者たちの組織に所属する者として、商業を再考してみたいと思いました。 そもそも商業とは何か。従来型の商品を売り買いすることで利益を得ることにとどまらず、 新時代にあった商業があるのではないか。 商業で盛り上がる、市民が自分の手で稼ぐことは変わらないことのように思います。 そこで、商業には、他の産業に比べて、人間性がより濃厚だと感じています。 本質的には、人と人を結びつけて利益を得るビジネスとも言えます。 この結びつきに人間性が投影されますが、この部分は今日ますます求められているものです。 さらに、これまで提供してきたものは商品でしたが、今日は目に見えないサービスに代わりつつある。 隣人の最も近いところで、その困りごとを隣人とともに解決するのが商業ではないか。 その視点で、商業を問い直し、自らを変えていく。商業者の一新こそ事の本質です。2023年4月27日Renewal of merchants Chairman Kamino of the Toyohashi Chamber of Commerce and Industry stated in his new year's policy, ``The traditional idea of town development was focused on thriving with commerce.The organization was created accordingly.This does not suit the current times. .I want to renew the organization to suit the new era.''As someone who belongs to an organization of merchants in front of Toyohashi Station, I wanted to reconsider commerce. First of all, what is commerce? Isn't there a new era of commerce that goes beyond just making a profit by buying and selling products? I think there will be no change in the excitement of commerce and the fact that citizens earn money with their own hands. Therefore, I feel that commerce has a stronger sense of humanity than other industries. Essentially, it can be said to be a business that makes profit by connecting people. Humanity is projected into this bond, something that is increasingly needed today. Furthermore, what we have traditionally provided were products, but today they are being replaced by invisible services. Isn't commerce the closest thing to your neighbors and working with them to solve their problems? From this perspective, we will reconsider commerce and change ourselves. Renovation of merchants is the essence of the matter.

ハナミズキと子供たち

当店のあるマンションの中央には、ハナミズキの木があります。 こちらの木が、3年ほど経過しても育ちが悪いため、別の木に植え替えることとなりました。 この植え替えに取り組んで下さっているのが、小学校の校長先生であったマンションの住民です。 その方が、この木の生育ぶりを「100に対して55」ほどと言われていました。 そして、この木を捨ててしまうのは惜しいので、街路樹として歩道に植え替えたいとお願いがありました。 その時、歩道を管理する組合の代表として、「100に対して55」の木を植えるのは、皆さんからの理解が得にくいと言ってしまいました。 その方からすると、歩道の植え込み先は、日の当たりが良いところで、もしかしたら再生するかもしれない。 その時、教育者の一面を垣間見たようでした。自分が育てた木には、愛着が伴っているとのこと。 ハナミズキの木と子供たちが重なりました。 多くの子供たちを育ててきた先生は、今は見劣りをしても、いつかは必ず花を咲かせる時がくると信じて来たのでしょう。 そんな心こそ、まちづくりには大切なのだと教えて頂いたようでした。2023年4月18日Dogwood and children There is a dogwood tree in the center of the apartment building where our store is located. This tree was not growing well after three years, so we decided to replant it with another tree. The person who is working on this replanting is a resident of an apartment building who was an elementary school principal. The person said that the growth rate of this tree is about 55 to 100. Since it would be sad to have this tree thrown away, he asked us to replant it on the sidewalk as a street tree. At that time, as the representative of the association that manages the sidewalks, I said that it would be difficult to get everyone's understanding if we planted 55 trees per 100. From that point of view, if the planting site on the sidewalk is in a sunny spot, it might be possible for it to regenerate. At that time, I seemed to get a glimpse of his side as an educator. He says he feels attached to the trees he grows. The dogwood tree and the children overlapped. The teacher, who has raised many children, must have believed that even if the children look inferior now, the time will come when they will bloom. It seems like he taught me that such a mindset is important for town development.

街路樹は誰が世話をする

駅前商店街の代表理事に就任して1年が経とうとしています。 最近は、どこの街に出掛けても街路樹廻りに目が行きます。すると、雑草の生えたところが散見されます。 しかし、よく手入れされていると、その街の民度の高さなるものを思います。 ところで、お世話は誰がしているのか。それは行政だけの仕事でしょうか。 私たちの商店街であれば、地元の住民たちですが、担い手が少なくなっています。 そして、お世話をしている人たちが高齢化を迎えています。 先日近くの通りの九十を越えた女将さんが、通りを紫陽花通りにしたいと夢を語ってくれました。 ただ、お世話をしている自分の体力は限界だと。 そして、自分に代わる担い手がいないことを深刻な顔で打ち明けてくれました。 家族やご近所にも、このことを相談することができないようでした。 こんな皆さんが全国に沢山いるのだなあと想像しました。 まずは、自分の店の前からです。いつのまにか、そんな当たり前のことが軽視されているようです。 私も含めて若い担い手が、このことに気づいて、美しい街を自分たちの手で作って参りたいです。2023年4月8日Who will take care of the street trees? One year has passed since I was appointed as the representative director of Ekimae Shopping District. These days, whenever I go to any city, my eyes are drawn to the trees on the streets. Then, you will see weeds growing here and there. However, when it is well-maintained, I think it shows the high level of people in the town. By the way, who is taking care of you? Is that a job only for the government? In our shopping district, it would be local residents, but there are fewer people taking charge. And the people we care for are aging. The other day, the landlady of a nearby street over 90 told me about her dream of turning the street into a hydrangea street. However, my physical strength is at its limit as I take care of her. And she told me with a serious face that she had no one to take her place. It seemed that she could not discuss this matter with her family or neighbors. I imagined that there were many people like this all over the country. First of all, from the front of my store. It seems like such an obvious thing is being ignored. I want young leaders, including myself, to realize this and create beautiful cities with our own hands.

のんのんと桜

桜の花が満開を迎えています。 その桜が蕾を大きくしていた頃、私の高校時代にまだ幼稚園児であった牧師の娘さんが急死されました。 当時「生物」の教科書を「いきもの」と読んでくれたのが記憶に残ります。 私たちの結婚式では結婚行進曲ならびに家内の独唱の奏楽を担当してくれました。 控えめな人柄であるものの、ピアノのタッチはとても力強く、そのギャップが魅力でもありました。 ある時、世界一周旅行に旅立つこともありました。 子供たちのお世話をよくしてくれて、「のんのん」の愛称で慕われていました。 晩年は、教会で駄菓子屋を開いて、子供たちに優しい眼差しを注いでいました。 その短き命は、桜とも重なります。そして、桜は、上を向くようにと促してくれます。 ちょうど、豊橋商工会議所が130周年の記念の年となり、今後10年先を見据えて 「FACE UP!〜顔を上げて世界を見よう〜」が打ち出されました。 今日花見をすれば、自然と顔を上げることができます。 先に逝った皆さんは、桜の花でもあるかもしれません。さあ、顔を上げよう! その桜の花の向こうには光が見えて、私たちに注がれていました。2023年3月31日Nonnon and cherry blossoms The cherry blossoms are in full bloom. When the cherry blossom buds were growing, the pastor's daughter, who was still in kindergarten when I was in high school, suddenly passed away. I remember that at that time, she read the ``biology'' textbook as ``creatures.'' At our wedding, she played the piano for her wedding march as well as my wife's solo. Although she has a modest personality, her piano touch was very powerful, and that gap was also attractive. At one point, she even went on a trip around the world. She took great care of the children, and she was affectionately nicknamed "Non-Non." In her later years, she opened a candy store in the church and looked out for her children. Her short life also overlaps with Sakura. And the cherry blossoms urge us to look up. This year marks the 130th anniversary of the Toyohashi Chamber of Commerce and Industry, and with a view to the next 10 years, we have launched the slogan "FACE UP! - Let's look up and see the world." If you go to cherry blossom viewing today, you can naturally look up. All of you who passed away may also be cherry blossoms. Now, let's look up! I could see the light beyond the cherry blossoms, and it was shining on us.

ピューリタンとホツマツタヱ

合衆国で暮らす高校時代の同級生とは、誕生日にお祝いし合うことが30年近く慣例となっています。 彼は一貫して、言葉を学ぶことを訴えてくれます。 言葉を正確に理解していれば、相手に言葉が突き刺さるのだと助言をしてくれるのです。 今回は、歴史を紐解いて、メイフラワー号でオランダからアメリカ大陸に渡った ピューリタンたちのことを引き合いに出して、いかに彼らがよく言葉を学んでいたかを語ってくれました。 母語だけでなく、ラテン語、ヘブル語、ギリシャ語にも精通していたと。 原語に当たると同時に、まずは日本語だと。 「ホツマツタヱ」という漢字以前にわが国固有の文字があったとする文字を紹介してくれました。 そして、日本伝来の仏教や神道のことを突き詰めるようにと促します。 そんな時に、四十を越えた後輩から、ようやく英検一級に合格したとの知らせが入りました。 学びは学生時代で終わるものではなく、いつまでも続くものと励まされました。 また、年齢が深まってこそ、経験が伴ってこそ、言葉への理解は深まることでしょう。 人生100年時代には、言葉を深めて参りたいです。2023年3月16日Puritan and Hotsumatsutae It has been a tradition for nearly 30 years for me and my high school classmates living in the United States to celebrate each other's birthdays. He consistently urges me to learn the language. He advises me that if I understand the words correctly, the words will pierce the other person. This time, he told me that the Puritans, who traveled to the Americas from Holland on the Mayflower, learned the language well. In addition to his native language, he was also fluent in Latin, Hebrew, and Greek. At the same time as the original language, it is also Japanese. He introduced me to ``hotsumatsutae'', a character that is said to be unique to Japan before the kanji. He also urges them to delve deeper into Buddhism and Shinto, which have been introduced into Japan. At that time, I received news from my junior colleague, who is over 40 years old, that he had finally passed the Eiken Grade 1 exam. I was encouraged that learning does not end with student days, but continues forever. Also, as you get older, your understanding of words will deepen as you gain experience. In the era of 100-year lifespans, I want to deepen my language skills.

明日への発展的解散

当店が所属する商店街振興組合は、只今その目的を見直して組織を再構築しています。 また、この組合をはじめ市内にある様々な組合が加盟する中小企業団体連絡協議会という異業種交流の団体があります。 もともとは、昭和27年10月に戦後の経済危機を乗り越えるため市内中小企業者の発展に資することを目的として設立されました。 先月末に臨時総会があり、設立当初の目的を果たして役割を終えたとして発展的に解散となりました。 この解散に至るまでに、昨年来から事務局が全組合員へのヒアリングを実施。役員会での丁寧な議論。 交流の場の代替提案など。豊橋信用金庫理事長・山口進会長はじめ関わる皆さんのご尽力によって解散に至りました。 当組合も、まさに豊橋空襲の爆心であった丸物百貨店があった地区であり、そこから皆で結束するために誕生しました。 そんな先人たちの足跡を思い出す時となり、変えて行く勇気を持つことが問われました。 発展的に解散とのことで、未来を見据えて自分たちの意思で解散できたことに明日への道標を感じました。 当組合もそれを鑑として、明日につなげて参りたいです。2023年3月3日Progressive dissolution for tomorrow The shopping district promotion association to which our store belongs is currently reviewing its purpose and rebuilding its organization. Additionally, there is an organization for cross-industry exchange called the Small and Medium Enterprise Association Liaison Council, which includes this union and various other unions in the city. It was originally established in October 1952 with the purpose of contributing to the development of small and medium-sized businesses in the city in order to overcome the postwar economic crisis. An extraordinary general meeting was held at the end of last month, and the organization was disbanded in a progressive manner, saying that it had fulfilled its original purpose and completed its role. Prior to this dissolution, the secretariat had been conducting interviews with all union members since last year. Careful discussion at board meetings. Proposals for alternative places for interaction, etc. The dissolution was possible thanks to the efforts of everyone involved, including Toyohashi Shinkin Bank Chairman Susumu Yamaguchi. Our association was born in the area where the Marubutsu Department Store, which was the epicenter of the Toyohashi air raid, was located, and we wanted to unite together from there. It was a time to remember the footsteps of our predecessors, and we were asked to have the courage to make changes. We were told that the group was disbanding in an evolutionary manner, but we felt that the fact that we were able to disband of our own will with an eye to the future served as a signpost for tomorrow. Our association would like to take this as a model and connect it to tomorrow.

三景さんのカステラ

先月から少し体調を崩してしまい、1週間ほど静養する時間を持たせて頂きました。

寝込むと、小さなころのことを思い出します。「よっちゃん、何か食べたいものある。」

祖母が聞いてくれて「カステラ」と答えました。祖母は近所のカステラ屋さんに買いに行ってくれました。

実は、そのカステラ屋さんは、同級生のご両親が二人で切り盛りする小さなお店でした。

おじさんはいつも白帽子と白衣姿で、おばさんはとてもおっとりした方で、今でもそのお二人のことが鮮明に思い出せます。

お店は「三景」(さんけい)というお名前でしたが、今日は店を畳まれてしまいました。

今日も体調を崩すと、その三景さんのカステラが恋しくなるのです。

今思えば、当座はそれほど感じていなかったのですが、どれだけその味に助けられたことか。

この年齢になって、貴いお仕事をされていたのだなと痛切に感じています。

そんな祖母やカステラ屋さんの背後にあった愛情を思い出して、また元気になれるのでした。

愛情が込められていれば、思い出だけでも十分なのかもしれません。カステラの思い出が今なお私を支えていました。2023年2月23日

Sankei's castella I've been feeling a little unwell since last month, so I took a week to rest.

When I fall asleep, I remember what happened when I was little. "Yo-chan, do you want to eat something?"

My grandmother asked me about it and I said, "Castella." My grandmother used to go to a nearby castella shop to buy some.The castella shop was a small shop run by two of my classmates' parents.

The owner of that shop always wore a white hat and white coat, and his wife was a very gentle person, and I still remember them clearly.The shop was called ``Sankei'', but today it has closed down.

Today, when I feel unwell, I miss Sankei's castella.

I didn't feel it at the time, but now that I think about it, I realize how much that taste helped me.

At this age, I am acutely aware of the valuable work they were doing.

When I remembered the love that was behind my grandmother and the castella shop, I was able to regain my strength.As long as the memories are filled with love, the memories may be enough. The memories of castella still supported me.

福田恆存氏の道具観

評論家の福田恆存(つねあり)さんが学生たちに語った講義録を読んでいました。 書籍のタイトルは「人間の生き方、ものの考え方」(文春学藝ライブラリー) 言葉は道具であるから説き起こして、道具とは、単なる物ではなく、人間の心と結びついたものである。 「道具にしろ物にしろ、それはすべて心を離れては存在しない。心そのものである。 あるいは、心と物とが、物質と精神とが出会う場所である。」 私たちが販売している料理道具からも、それを感じることができました。 昨年から「フライパンは愛なんだ」というタイトルのポッドキャスト番組を開始していますが、 そのタイトル名を解説してくれているようでもありました。 道具を通じて、見えない心が立ち現れる。その心とは、他者に対する思いやりや優しさとも表現できます。 そして、その道具を使う人だけではなく、作る人、売る人にもそれぞれに想いがあります。 特に、売る人は、この道具の本来の価値をお伝えする立ち位置にあるのかもしれません。 私の手を通じて買われた皆さんとももに「フライパンは愛なんだ」を体感して参りたいです。2023年1月31日Tsuneari Fukuda's view of tools I was reading the lecture notes that the critic Tsuneari Fukuda gave to the students. The title of the book is ``Human Ways of Living and Thinking'' (Bunshun Gakugei Library) He explains that words are tools, and that tools are not just objects, but things that are connected to the human heart. ``Nothing, be it a tool or an object, exists apart from the mind. It is the mind itself. Or, it is the place where the mind and things, matter and spirit, meet.'' I could feel this from the cooking utensils we sell. Last year, we started a podcast called ``Frying Pan is Love,'' and these words explained the title. Through tools, the invisible spirit emerges. This heart can also be expressed as compassion and kindness towards others. And not only the people who use the tools, but also the people who make them and the people who sell them, each have their own feelings. In particular, the person selling it may be in a position to convey the true value of this tool. I want everyone who has purchased something through my hands to experience the feeling that ``a frying pan is love.''

年賀会での陣太鼓

あけましておめでとうございます。恒例の豊橋商工会議所の年賀会が開催されました。 神野吾郎会頭が、現実を楽観視できないもののポジティブに考えて立ち向かおうと挨拶。 現実の厳しさを覚悟しようと受け取れました。 そして、会の締めに、和太鼓志多らの皆さんの演技がありました。 さながら、戦国武将の陣太鼓のようでした。 腹の底から響いてくる音響に、浮ついた雑念が取り去られて、一心不乱の心持ちに至ります。 新年への覚悟が座ったようであり、新年へ挑む心構えが整ったようでした。 和太鼓の力を思い知りましたが、どうして今まで気づけなかったのか。 豊橋技術科学大学の寺嶋一彦学長が挨拶で言われていましたが、 その会場にいつにない熱気が漂っていました。私も含めて、現実が厳しいからこそ切実な想いが醸成されていた。 「とにかく前に進もう!進むしかない!」 そんな時に和太鼓のドドンは、いよいよ心に響いてくるのだと思いました。 その場には、豊橋を先導する皆さんが結集していましたが、この皆さんが連携・変革・共創して一つとなっていく。 2023年に向けて、いざ、出陣だ!2023年1月5日Jindaiko at the New Year's party Happy new year The annual New Year's party of the Toyohashi Chamber of Commerce and Industry was held. Chairman Goro Kamino gave a speech, saying that although he was not optimistic about the reality, he would try to think positively and face the situation. He tried to prepare himself for the harshness of reality. At the end of the meeting, there was a performance of the Japanese drum "Shitara". It was just like the jindaiko of a Sengoku military commander. The sound that resonates from the depths of my stomach removes any thoughts I may have and makes me feel completely focused. It seemed like they were ready for the new year and were ready to take on the challenge. I realized the power of Japanese drums, but I don't know why I didn't realize it until now. Kazuhiko Terashima, president of Toyohashi University of Technology, gave an opening speech, and the venue was filled with an unusually enthusiastic atmosphere. For everyone, myself included, this earnest feeling was fostered precisely because the reality was harsh. ``Let's just move forward! We have no choice but to move forward!'' At times like these, I thought that the ``dodon'' of the Japanese drum would finally resonate in my heart. Everyone who leads Toyohashi was gathered there, and they will collaborate, transform, and co-create to become one. It's time to set out for 2023!